Réflexion sur la prise en compte du volet engagement communautaire dans la mise en œuvre des projets éducatifs

RÉFLEXION SUR LA PRISE EN COMPTE DU VOLET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ÉDUCATIFS

Edmond Diop, chargé de suivi des projets, Sénégal.

Souvent perçue comme l’un des piliers fondamentaux du développement social et économique d’une société, l’éducation est incontournable pour l’éveil des consciences. Dans nos sociétés en développement, elle demeure un excellent moyen d’ascension sociale. A titre d’exemple au Sénégal, les deux derniers présidents qui se sont succédés, pour s’exprimer à la jeunesse ont tenu à afficher leur fierté d’avoir été des produits du système éducatif national, pour donner la preuve qu’il reste une voie de promotion sociale, malgré qu’ils soient issus de familles modestes, voire pauvres.

L’éducation joue donc un rôle capital en ce qui concerne la promotion de l’humain qui est et doit rester la préoccupation de toute société, et sur le plan général dans la marche vers le développement économique et social. Cependant, même avec les meilleures intentions, de nombreux projets éducatifs peinent à atteindre leurs objectifs, car ils ne prennent pas suffisamment en compte l’importance de l’engagement communautaire. Dans cet article, au-delà de démontrer pourquoi cet engagement est crucial pour la mise en œuvre et la réussite des projets éducatifs, nous allons rappeler quelques défis qui se posent pour sa concrétisation et enfin partager quelques suggestions d’approches pour susciter un engagement optimal et durable des communautés en faveur de l’éducation.

Portée de l’engagement communautaire dans l’éducation

L’engagement communautaire, dans le cadre de l’éducation, fait référence à l’implication active des différentes parties prenantes de la communauté – parents, enseignants, élèves leaders locaux. Elle inclut le partage de connaissances, l’implication, la responsabilisation, la prise de décision collective et le plaidoyer pour des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la communauté. L’implication communautaire dans les projets éducatifs n’est pas seulement un plus, mais une composante essentielle. Elle permet de créer un lien entre l’école et la communauté, assurant que l’éducation fournie est non seulement adaptée aux réalités locales mais aussi soutenue par l’ensemble des acteurs sociaux.

Impact de l’engagement communautaire sur les projets éducatifs

L’un des premiers aspects positifs de l’engagement communautaire est le renforcement des liens entre l’école et son environnement local. Lorsque la communauté participe activement à la vie scolaire, cela favorise une meilleure fréquentation des élèves et réduit le taux d’abandon scolaire [1] .Les enfants se sentent soutenus non seulement par l’institution scolaire mais aussi par leur entourage, ce qui renforce leur motivation à réussir. Un des acteurs clés de cet engagement sont les parents. Leur participation active dans la vie scolaire ne se limite pas à assister aux réunions parentales, mais englobe une diversité d’actions (planification, suivi-continu, évaluation, prise de décisions) qui ont un impact direct sur la qualité de l’éducation reçue par les élèves. Cet intérêt de la communauté à la bonne marche de l’école, influe également sur la motivation du corps enseignant, qui prend plus conscience des attentes placés en lui et de son niveau de redevabilité. Il trouve en cette communauté, un soutien dans le suivi des élèves, notamment à la maison.

Le deuxième aspect positif de cet engagement est l’amélioration de la performance des élèves. Des études [2] ont démontré que les enfants dont les parents suivent activement leur scolarité sont souvent plus motivés et performants. Cela peut se traduire par un soutien quotidien aux devoirs, une communication régulière avec les enseignants, ou encore une participation à des activités scolaires comme les journées portes ouvertes ou les événements éducatifs.

En définitive, l’engagement des parents et des leaders locaux permet d’adapter les projets éducatifs aux besoins spécifiques des élèves, rendant les programmes plus pertinents et efficaces. Dans des contextes ruraux par exemple, l’implication et la responsabilisation de la communauté, des acteurs locaux peut aider à concevoir des initiatives prenant en compte les particularités culturelles et économiques des élèves, facilitant ainsi leur apprentissage. A cet effet, le modèle des écoles communautaire de base au Sénégal a montré que l’engagement communautaire peut transformer le visage de l’éducation. Ce sont « des écoles de la communauté, par la communauté et pour la communauté [3]” .Ce modèle vise à améliorer l’accès à l’éducation, en particulier dans les zones rurales, en adoptant une approche décentralisée, encourageant une forte participation des communautés locales. Il repose sur des principes fondamentaux tels que la gestion communautaire, l’implication locale, l’accessibilité et l’inclusion, des enseignants communautaires et favorise le financement participatif. Il y a aussi l’exemple du Programme Lecture Pour Tous (2016-2021) qui a consacré l’engagement communautaire comme un pilier du programme visant à augmenter le soutien de ces acteurs au niveau local pour améliorer la performance en lecture des élèves. Le succès de cette démarche, révélée à travers l’évaluation du programme, a fortement contribué à l’institutionnalisation de l’intégration des langues locales dans le système éducatif sénégalais à travers le MOHEBS (Modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal) dans les premières années d’études et l’enseignement de la lecture par les enseignants.

Défis à l’engagement communautaire particulièrement l’implication de la communauté

Plusieurs obstacles peuvent limiter l’implication de la communauté :

- Les obstacles socioculturels : Dans certaines communautés, persiste encore le point de vue que l’éducation moderne (Vs éducation religieuse), ne correspond pas à nos valeurs, surtout quand il s’agit des jeunes filles. Ces conceptions quand elles sont fortement ancrées, influent grandement dans l’engagement.

- Les obstacles économiques : Dans certaines communautés, les parents peuvent être absents de l’éducation de leurs enfants en raison de contraintes économiques. Ils sont plus enclins à subvenir aux besoins de base, plutôt qu’à consacrer du temps à l’éducation, qui des fois même est perçue comme un poste de dépenses supplémentaire, un fardeau.

- Le manque de confiance en leurs compétences : Un autre obstacle est lié au sentiment d’inadéquation. Certains parents, en particulier dans les zones rurales, sont moins instruits et peuvent se sentir peu qualifiés pour s’impliquer activement dans la scolarité de leurs enfants De nombreux parents pensent qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour aider leurs enfants à réussir, surtout lorsque le niveau d’éducation de l’enfant dépasse celui des parents.

Il y a alors lieu de prendre en compte la multiplicité de ces paramètres loin d’être exhaustifs pour maximiser l’impact des projets éducatifs. Ainsi, il est essentiel de surmonter ces obstacles et de trouver des moyens concrets d’encourager l’implication de la communauté. Cela pourrait passer par :

- Mise en place de programmes de sensibilisation et de formation : Il s’agit d’organiser des sessions sensibilisation/ formation pour les parents. Cela pourrait inclure des ateliers sur le soutien scolaire à la maison ou des conférences sur la gestion des études des enfants. L’objectif est de démontrer aux parents l’enjeu lié à l’éducation des enfants et leur rappeler qu’ils jouent un rôle irremplaçable dans la réussite éducative de leurs enfants, même s’ils ne maîtrisent pas toutes les matières enseignées.

- Impulser aux communautés, la perception d’acteurs actifs et non de bénéficiaires. Cela passe par une démarche participative à toutes les étapes depuis la planification. Démontrer que leurs points de vue sont écoutés et pris en compte, tout en s’appuyant sur les structures communautaires traditionnelles existantes, comme les comités villageois ou les associations locales. Cela permet une meilleure acceptation et légitimité des interventions

- Encourager la communication régulière : La mise en place d’un système d’animation au niveau local avec idéalement des personnes ressources issues de la communauté peut beaucoup contribuer à développer cet engagement. La mise en place de plateformes de communication accessibles (avec par exemple des groupes WhatsApp), des émissions via les radios communautaires, des réunions communautaires, permet de tenir les parents informés des situations qui prévalent à l’école de manière générale et des progrès/difficultés de leurs enfants. Cela facilite également les échanges avec les enseignants, créant un contact permanent, un climat de transparence et de confiance mutuelle.

- Assoir la durabilité à partir d’initiatives endogènes pour la prise en charge de certaines dépenses ou besoins (des cotisations dérisoires à l’image des tontines pour le compte de l’école), par exemple le concept de grenier de l’enfant ou la mise en place de cantines scolaires reposent en partie sur la contribution en nature des familles sur la base de leurs récoltes (maraichage)

En somme, l’implication des parents est indissociable de la réussite des projets éducatifs. Il est donc crucial de continuer à encourager et à faciliter l’engagement parental, car il s’agit d’un facteur déterminant pour garantir une éducation de qualité et durable. La Fondation Nous Cims a bien saisi l’importance de ces enjeux. À travers des programmes éducatifs conçus en collaboration avec ses différents partenaires dans ses zones d’intervention au Sénégal, elle a pris en compte ces divers aspects afin d’assurer une meilleure réussite des apprenants.

Références:

[1] Etude nationale sur les enfants et les jeunes hors du système éducatif au Sénégal (déc. 2017)

[2] Étude du Ministère de l’Éducation Nationale du Sénégal sur la parentalité et la réussite scolaire, (2016) ;

Lola Orenga : La relation parents/professeurs : favoriser l’implication dans la scolarité de leurs enfants. Education. 2021. ffdumas-03432304f

[3] SAGA, 2005 « Les écoles communautaires de base au Sénégal Contribution à la scolarisation universelle, l’éradication de la pauvreté, et la mise en place d’un programme national pour le développement durable »

Pour une meilleure mobilisation des partenaires institutionnels : l’exemple de la Fondation Nous Cims

POUR UNE MEILLEURE MOBILISATION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : L’EXEMPLE DE LA FONDATION NOUS CIMS

Pape Makhtar, représentant du pays, Sénégal.

Le partenariat est la relation entre deux ou plusieurs organismes ou entités pour la mise en œuvre d’un projet ou programme. Il doit reposer sur une coopération d’égale dignité respectant l’égalité de pouvoir des parties et se basant sur la confiance mutuelle, le respect des engagements, la transparence et la réciprocité. Le partenariat entre ONGs et institutions publiques demeure complexe du fait des rôles et prérogatives différents complexes que les deux parties doivent gérer avec beaucoup d’intelligence et de manière à sursoir les querelles de positionnement et privilégier les la synergie d’action.

L’institution publique reste et demeure, pour son pays, l’artisan de la politique publique au développement et le garant de sa bonne exécution. Au niveau décentralisé, elle veille à la mise en œuvre correcte des politiques et stratégies définies par l’Etat central et assure la coordination, l’accompagnement, le suivi et le contrôle des activités des différents intervenants. Un rôle à la fois de partenaire et d’exécution et d’agent de suivi et de contrôle qui doit être assez équilibré.

Les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) quant à elles, viennent appuyer les efforts de l’Etat et des institutions publiques avec des moyens et un accompagnement technique. Fortes de leur capacité technique et financière les ONGs capitalisent d’expériences diverses tirées de leurs multiples interventions. Dans la plupart des cas, elles sont des relais dans le cadre de la coopération au développement.

Dans cette relation de partenariat, les deux parties doivent être en principe gagnantes : les ONGs peuvent ainsi, influer sur la politique de l’État et obtenir de lui la satisfaction de revendications émanant de groupes d’intérêt tandis que l’administration acquiert, grâce à leur expertise, des connaissances et leur aide dans la recherche de solutions. « Bien que ces relations ne contiennent pas en soi des facteurs d’inégalité, l’État est indéniablement en position de force par rapport aux ONG. C’est pourquoi elles se trouvent constamment dans une situation déséquilibrée : elles doivent réclamer la prise en compte de leur opinion tandis que l’État peut choisir d’y prêter attention ou bien de l’ignorer. » (Fuszara, 2005, p. 256).

Ainsi la collaboration entre ces deux partenaires doit être conditionné par l’indépendance de chacun, ce qui n’est pas acquis lorsque l’un d’entre eux (en l’occurrence l’État) assure un rôle de contrôle et se donne la prérogative d’autoriser de mettre un terme à l’intervention de l’autre.

Méfiance et doute

La collaboration entre institutions publique et ONGs n’est pas toujours au beau fixe et reste très souvent précaire, même si on la considère comme secret de polichinelle, il a été constaté dans la collaboration entre partenaire institutionnel et ONGs une certaine méfiance et doute de part et d’autre ce qui souvent peut rendre la relation de travail complexe et difficile.

D’une part les institutions publiques réclament une certaine autorité en matière de définition de la politique publique de développement ; le partenaire public s’appuie ainsi sur sa connaissance de l’environnement local et sur son rôle de force publique de gouvernance et de gardien de la souveraineté nationale en matière de politique publique au développement. Même si les institutions publiques sont accompagnées dans la réalisation, elles gardent jalousement leur mission de contrôle de la conformité des interventions des ONGs aux politiques définies par l’Etat et à la bonne gestion des ressources. Il est également de leur ressort de veiller au respect scrupuleux des lois et règlements régissant les interventions des ONGs.

Quant aux ONGs, elles se veulent critiques et se réservent le droit de donner leur opinion et de ne pas suivre aveuglément les initiatives publiques. L’attitude singulièrement revendicative de certaines ONGs, le développement de programmes et projets souvent jugés en déphasage aux politiques publiques, la faible implication des pouvoirs publics dans la définition de leur stratégie d’intervention entre autres nous amène à considérer cette collaboration comme une malencontreuse nécessité.

Le partenaire public devient ainsi méfiant face à ce qu’il considère comme un appui guidé par les intérêts d’un bailleur pour mieux faire valoir sa politique et non une intervention basée sur les véritables besoins exprimés par les communautés. Les ONGs quant à elles restent soucieuses de la capacité de gestion des pouvoirs publics, de l’utilisation correcte des ressources et vivent le fardeau de leurs engagements auprès des bailleurs et la recherche d’un impact réel de leur intervention sur la vie des communautés.

Toutefois, cette collaboration une fois réussie, donne lieu à une synergie d’actions, une complémentarité dans les interventions basées sur un partage d’expérience et de connaissance et un transfert de compétence pour une meilleure pérennisation des acquis. Cela associé à une parfaite implication des communautés à travers un fort engagement et une bonne appropriation des interventions donne à coup sûr un impact positif et durable.

Collaboration avec les institutions publiques dans le cas de la Fondation Nous Cims :

Installé depuis 2029 au Sénégal, la Fondation Nous cims accompagne les efforts de développement à travers le financement de projets au profit des ONGs nationales et locales pour une amélioration de manière durable les conditions de vie des populations. Les projets financés étaient orientés dans des domaines divers et variés notamment l’éducation, la nutrition, l’autonomisation des femmes, l’appui aux couches vulnérables, la préparation à la réinsertion socio-économique des enfants en détention, l’employabilité la formation professionnelle des jeunes etc. Ces multiples interventions étaient éparpillées dans plus d’une dizaine de localités du pays démontrant ainsi une ambition forte qui nécessite une meilleure harmonisation pour plus d’impact.

Ainsi pour une meilleure intervention la fondation s’est lancée depuis 2022 dans la définition d’une nouvelle stratégie avec orientation territoriale et thématique.

Après une évaluation minutieuse des besoins, des priorités et de la représentativité des OSC les départements de Pikine et de saint Louis sont retenus comme Zones Modèle d’une intervention qui se veut inclusive avec un impact réel sur la vie des populations. Cet exercice stratégique devient ainsi un processus minutieux, un grand travail d’identification et de mobilisation des parties prenantes, mais également d’échange et de recherche et de production. Dans ce sens le partenaire institutionnel en tant que titulaire d’obligation doit être présent du début à la fin du processus afin de mieux jouer son rôle d’accompagnement et de suivi des initiatives de développement.

- Du diagnostic à la validation de la stratégie :

Du diagnostic à la validation et au perfectionnement de la nouvelle stratégie la fondation a fait preuve d’ouverture vis-à-vis des parties prenantes identifiées (OSC, communautés, partenaires institutionnels, secteur privés, populations…). Pour cette étape cruciale les acteurs institutionnels garant des politiques publiques avaient un grand rôle à jouer. Ainsi une première cartographie des partenaires institutionnels a été réalisée afin d’avoir un répertoire complet des services décentralisés au niveau de nos Zones Modèle. Ce travail mené en collaboration avec le niveau central (Ministère et Directions Générales …) a été une étape importante pour lancer un bon diagnostic. Ainsi la partie institutionnelle de ce travail portait sur l’état des lieux des politiques jusque-là développées par l’Etat et ses services décentralisés, les actions mises en place, les difficultés rencontrées ; une définition des forces et faibles des politiques publiques développées sur nos thématiques d’intervention. Ce travail a permis également d’avoir les références en matière de données statistiques pour un meilleur suivi. Toutes ces informations combinées à celles reçues auprès des acteurs de la société civile, acteurs communautaires et autres agences de développement nous ont permis d’avoir une situation réelle des politiques jusque-là réalisées, mais aussi des défis pour un meilleur impact. Dans ce souci d’assoir une intervention avec un impact sûr et bénéficiant d’une bonne appropriation par les populations, les partenaires notamment les institutions publiques ont jugé nécessaire de faire des études complémentaires afin de ressortir les raisons profondes des difficultés de certaines interventions et les attentes des populations des politiques, projets et programmes développés. La collaboration avec les partenaires institutionnels a en grande partie facilité ce travail de recherche avec leur participation à la validation des TDRs, à la recherche des autorisations nécessaires, et au déroulement. C’est le cas de la participation du laboratoire de recherche sur la nutrition de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar référence en la matière, les districts sanitaires de Saint Louis et Pikine et Mbao dans le cadre du diagnostic de l’Etat nutritionnel des enfants, des IEFs de Saint Louis et de Pikine dans le cadre de l’évaluation des performances et des Pôles emploi de Saint Louis et de Pikine pour les questions en lien avec l’employabilité des jeunes avec l’étude sur les créneaux porteurs.

Ainsi le diagnostic enrichi par les résultats des études et recherches réalisées dans les zones d’intervention a fait l’objet d’une restitution devant les partenaires, qui se sont basés sur cette masse critique d’information pour élaborer les théories du changement thématique et zonales devant servir de référence au programme de la Fondation au Sénégal. Ce travail d’élaboration stratégique a été l’œuvre des différents partenaires qui ont tous joués un grand rôle. Revenant sur la participation des acteurs institutionnelle, celle-ci a permis au-delà de l’apport technique, de garder l’alignement du programme aux politiques publiques une manière de minimiser les difficultés avec les institutions au moment de la mise en œuvre. Ces théories de changement ont été l’objet d’une validation par les différents acteurs y compris les institutions publiques avant d’être traduites en programme d’action.

- Dans la mise en œuvre, le suivi et la dynamisation:

Cette étape purement stratégique est suivie de la mise œuvre du programme. La fondation Nous cims n’étant pas une organisation d’exécution et de mise œuvre, mais plutôt de financement et d’accompagnement technique, elle s’est engagée à mettre à la disposition des partenaires les moyens financiers et un accompagnement technique à la mise en œuvre de ce programme. De ce fait, la fondation se charge de financer à la hauteur de ses moyens les initiatives des ONGs nationales et locales tirées du programme. Même si les institutions publiques ne peuvent être bénéficiaires de financement direct, elles jouent un grand rôle dans la validation des propositions de projets et leur mise en œuvre. C’est dans ce cadre que la fondation exige pour toute proposition de projet une lettre d’accord signée par le représentant institutionnel intervenant sur la thématique, et un schémas de la collaboration dans la mise en œuvre.

En outre pour une dynamisation continue de cette belle synergie et un meilleur suivi du programme, il est créé dans chaque Zone modèle trois groupes thématiques pour le suivi des aspects techniques et un groupe moteur pour chapeauter le programme. Les institutions publiques sont d’office chargées de la coordination des groupes thématiques afin de garder cette prérogative de garant des politiques et stratégies au niveau de la zone d’intervention. Même s’ils jouent un grand rôle dans le développement de notre programme, les groupes thématiques restent des instances de dynamisation associés dudit programme et en aucun cas ne feront le parallélisme ou la substitution aux groupes sectoriels souvent mis en place par le pourvoir public.

L’accompagnement dans la complémentarité

Les organisations de la société civile et le pouvoir public ne doivent en aucun se considérer comme des rivaux ou s’adonner à une concurrence. Si l’idée d’améliorer les conditions de vie des populations reste leur seul et unique but, ces acteurs devraient faire preuve de complémentarité dans leurs actions, cela reste possible à travers une collaboration franche et une transparence dans la gestion.

Ainsi, les institutions devraient s’ouvrir davantage aux ONGs, rester accessibles, disponibles et disposées à accompagner les projets et programmes. Elles doivent également rendre disponibles les données et informations non confidentielles, et s’assurer de l’harmonisation et de la bonne coordination des interventions tout cela dans le cadre d’un partenariat gagnant.

Nous autres acteurs de la société civile, devons comprendre que nous venons en appoint aux efforts des pouvoirs publics et jamais nous ne pourront nous substituer à l’Etat ou s’arroger de ses prérogatives. Dans cet optique il est de notre ressort de s’aligner aux politiques et stratégies globales définit par l’Etat qui nous accueille et nous donne la plénitude d’exercer. Nos projets et programmes ont tous une durée de vie avec un budget définit au moment où la charge de l’Etat reste entière et s’inscrit dans une éternité, tant que la nation existera l’Etat et les pouvoirs publics auront la charge satisfaire les besoins des populations. Il est donc de notre ressort de s’aligner aux politiques de l’Etat, ce qui ne signifie nullement suivre aveuglément. Effectivement nous avons nos mots à dire, nos opinions à défendre et cela se fera à travers une participation active à la définition des politiques et d’user de nos opportunités de plaidoyer pour amener les autorités étatiques à prendre des décisions en faveur des causes que nous défendons, un exercice qui ne doit en aucun cas du ressort exclusif de la société civile, mais une action collégiale avec l’ensemble des parties prenantes notamment les communautés.

En définitive il s’avère nécessaire, voire primordiale de maintenir une collaboration franche et sincère entre toutes les parties prenantes, y inclût les institutions publiques, à toutes les étapes pour des interventions utiles et durables avec un impact réel sur la vie des communautés.

Réflexions personnelles sur la décolonisation de la coopération

RÉFLEXIONS PERSONNELLES SUR LA DÉCOLONISATION DE LA COOPÉRATION

Celia Gueto, Programme Manager Éducation, Développement Global

Il est clair qu’enfin – du moins sur le plan théorique – on parle de la nécessité de décoloniser et de transformer la coopération internationale. Enfin, on s’attaque à la racine du problème : un secteur qui, depuis sa création, est basé sur des idéaux coloniaux, racistes, et même absurdes, comme le souligne bien Mari Chalaux dans son article ‘Décolonisation et transformation de la coopdération internationale’, une lecture indispensable non seulement pour les travailleurs du secteur, mais pour quiconque est prêt à voir le monde tel qu’il est : un héritage de relations de pouvoir où une minorité hégémonique a prospéré aux dépens d’une majorité sans défense dans la protection de leurs droits.

Il est clair que dénoncer les injustices du système est une première étape fondamentale, mais nous devons passer de la théorie à la pratique. Dans ce cas, dans l’article de @Maria Chalaux, l’expérience de Nous Cims est définie, mettant en évidence des points cruciaux tels que les partenariats sur un pied d’égalité, la localisation et la flexibilisation des systèmes de financement. Ce n’est pas un trilemme, mais plutôt un triangle d’éléments essentiels pour transformer le secteur de la coopération. Jamais deux sans trois.

De plus, de plus en plus de mouvements, de plateformes et de campagnes rejoignent ce changement. Une des entités leaders de ce mouvement, The Development Hub, a organisé un programme d’immersion gratuit sur les ‘Compétences pour décoloniser le développement et l’action humanitaire’, auquel j’ai eu le plaisir de participer. Une des premières questions auxquelles nous, les participants, avons été confrontés était : que considérons-nous comme la priorité numéro un pour décoloniser le développement ? Nous avons eu les options suivantes :

- Transformation personnelle.

- Transformation organisationnelle : couvrant les politiques des ressources humaines, la composition du conseil d’administration, la stratégie de communication, la stratégie de financement, et la stratégie de partenariat et de contrat.

- Travailler avec d’autres : mettre en œuvre des stratégies de développement, la gestion et la conception de projets et de programmes, ainsi que la responsabilité ascendante et descendante.

Il ne fait aucun doute que nous sommes une fois de plus confrontés à trois éléments essentiels et nécessaires pour mener à bien la transformation du secteur. Je dois admettre que la question m’a rappelé un débat que j’ai souvent, quel progresse plus rapidement, la mentalité des gens ou les politiques ? La même chose s’applique aux organisations. Avons-nous besoin de personnes qui ont subi une transformation personnelle et une réévaluation de leurs privilèges et pouvoirs inhérents comme première étape pour décoloniser les pratiques d’une organisation dans le secteur de la coopération ? Ou, d’un autre côté, l’organisation devrait-elle initier ce processus transformateur qui entraînerait une transformation personnelle (ou non) de ses employés ? Je ne sais pas, c’est un peu comme le célèbre “qu’est-ce qui est venu en premier, l’œuf ou la poule ?”

Avant, je penchais toujours en faveur des politiques comme moteur du changement, arguant que des politiques radicales sont nécessaires comme fondation pour générer des transformations significatives dans la société et, par conséquent, dans la mentalité collective. Je n’ai jamais été fan des victimisations individuelles ou du discours des ‘héros solitaires’. Mais, en y regardant de plus près, je pense que cette attitude venait plus de ma frustration avec le système que de convictions solides. Comment aurait-il pu en être autrement, avec des partis politiques qui ne me représentaient pas, avec des salaires précaires (ou inexistants), avec des loyers qui flambent ; en bref, avec une situation généralisée de paralysie et d’impuissance. Heureusement, cela a changé, plus grâce à mes privilèges qu’à mes mérites. Maintenant, je me retrouve dans un travail qui me satisfait, et mon plus grand dilemme est de décider où aller le week-end. Ce privilège m’a donné l’opportunité de réfléchir sur la responsabilité individuelle dans cette critique du système (que je maintiens, soyons clairs, dans une large mesure ; un secouement structurel ne nous ferait pas de mal).

Toute cette contextualisation nous ramène à l’interrogation posée par The Development Hub. Je crois vraiment que lorsque nous parlons de décoloniser le secteur du développement, la transformation personnelle est essentielle, qu’elle se produise avant, pendant ou après la transformation organisationnelle.

Dans mon cas, j’ai eu la chance de me joindre au voyage d’(auto)réflexion et d’analyse systémique entrepris par Nous Cims. Leur chemin vers une coopération plus équitable m’a donné l’occasion et l’espace de réfléchir personnellement à comment ce processus m’affecte et quels apprentissages il m’apporte. En fin de compte, la transformation personnelle peut prendre différentes formes, allant de remettre en question si nous pratiquons vraiment ce que nous prêchons dans notre travail, à des réflexions plus profondes sur notre rôle dans un système (in)efficace et (in)juste.

Certains des apprentissages ou des transformations que je voudrais partager sont les suivants :

- Je ne me considère pas comme une experte en développement, ni en quoi que ce soit. Le plot twist, surprise, c’est que les vrais experts sont parmi les personnes avec lesquelles nous travaillons, les fameux ‘bénéficiaires’. Cette réflexion n’est pas une déclaration naïve, mais une honnête introspection sur le syndrome de l’imposteur qui afflige souvent, assez justement, ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine du développement. Qu’est-ce qu’un expert en développement, quelqu’un qui sait tout ? Je me souviens d’un vieil article d’Enrique Mendizabal d’OTT qui soulignait avec précision que nombreux sont ceux qu’on appelle les ‘experts en développement’ ne seraient pas considérés comme fiables pour formuler des politiques dans leurs propres pays (ouch !), pourtant ils ont toujours la liberté de concevoir des cadres logiques qui impactent la vie de millions de personnes dans le monde entier. De plus, l’inertie du secteur de la coopération tend à ignorer la voix et le vote des personnes qu’il est censé servir. On parle des communautés comme si elles étaient des entités homogènes, alors qu’en réalité, elles sont extrêmement diverses et habitées par de vrais experts locaux. Cette inertie revient à déformer le slogan ‘Penser global, agir local’ et à l’interpréter à l’envers, agir globalement et penser localement depuis mon bureau en Occident.

- Faites confiance au processus : Lorsque j’ai réalisé le changement de paradigme ambitieux que proposait Nous Cims avec sa méthodologie des Zones Modèles, une fusion de la localisation et de l’approche ascendante, j’ai été enthousiasmée par l’idée. Enfin, le pouvoir de décision serait entre les mains de ceux à qui il appartient. Cependant, j’ai pensé que sa concrétisation serait incroyablement compliquée. J’avais tendance à penser que de tels approches, collectives et localisées du bas vers le haut, conduiraient à développer ce qu’on appelle en informatique un MVP – pas le meilleur joueur de l’équipe – mais le Produit Minimum Viable, ou le minimum commun pour ceux d’entre nous qui somment moins geek. Eh bien, j’avais totalement tort. Plutôt, ce que nous faisions dans le secteur du développement était un MVP, un minimum commun, parce que, sans tenir compte des vrais experts (revenant au point précédent), comment allions-nous atteindre des résultats optimaux ?

- Les problèmes sont universels : Oui, les mères sénégalaises se préoccupent également du temps d’écran de leurs enfants, et s’inquiètent que leurs filles veuillent devenir des ‘influenceuses’. Parfois, nous oublions dans le domaine de la coopération l’impact frappant de la mondialisation et de l’intégration économique qu’elle a apportée, bien que malheureusement, cela ne se soit pas traduit par une distribution équitable. Cependant, nous partageons de plus en plus de préoccupations et d’affinités, notamment entre les jeunes générations. Cette réalité devrait nous inciter à réfléchir sur une coopération basée à tort sur des concepts de dualité. Récemment, une éducatrice catalane m’a dit que, dans ses efforts pour développer des projets d’éducation à la citoyenneté mondiale, la seule chose qui lui venait à l’esprit était Paulo Freire. Sans aucun doute, la pédagogie des opprimés de Freire reste pertinente aujourd’hui, mais les éducateurs, pédagogues et universitaires latino-américains n’ont-ils pas progressé depuis lors ? Oui, ils ont beaucoup progressé, mais il semble qu’en Occident, nous continuons à tenir le micro, sans prêter attention à ce qui se passe au-delà de nos frontières et de nos forteresses, nous parlons et parlons et n’écoutons pas. La coopération aurait dû favoriser un échange au lieu de maintenir un système artificiel entre nous et eux.

- Nous ne devrions pas nous réinventer pour survivre, mais pour un jour où ce secteur ne sera plus nécessaire. Nous devrions travailler pour promouvoir une collaboration directe et un soutien des citoyens aux gouvernements. Le monde est de plus en plus interconnecté, et nous devons avancer vers un avenir où un médecin, un enseignant, un urbaniste du Sénégal, de la Colombie, auront un canal direct pour partager les meilleures pratiques, les preuves et les expériences avec leurs homologues en Europe (par exemple). Je ne crois pas qu’un intermédiaire expert soit nécessaire pour interpréter et adapter la sagesse en termes d’éducation, de santé… Qui mieux que ce médecin, cet enseignant ou cette urbaniste pour accomplir cette tâche ?

Ah, et ce changement de paradigme n’est pas un coup de génie du Nord global. Depuis le Sud, l’injustice inhérente aux systèmes de coopération et de développement est dénoncée depuis des décennies, ainsi que l’héritage de ces dynamiques enracinées dans les relations coloniales et néocoloniales. La Théorie de la Modernisation, largement utilisée dans le secteur de la coopération pour expliquer la pauvreté comme résultat du manque de développement interne et de modernisation, a été contestée depuis le Sud global par la Théorie de la Dépendance. Cette dernière met en évidence les relations historiques d’exploitation et plaide en faveur de stratégies localisées qui promeuvent une indépendance réelle et facilitent le développement de relations plus équitables entre le Nord et le Sud. Par conséquent, nous ne devrions pas nous attribuer le mérite ou l’originalité d’avoir enfin reconnu les injustices dans notre domaine. Ne faisons pas de cela de nouveau un sujet sur nous et nos qualités.

Je conclus en réaffirmant que la transformation organisationnelle nous incite en tant qu’individus à remettre en question nos privilèges, nos préjugés et nos idées préconçues. Espérons que viendra le jour où notre secteur ne sera plus nécessaire, et comme nous sommes experts en tout, nous ne manquerons sûrement pas de travail.

Décolonisation et transformation de la coopération internationale

DÉCOLONISATION ET TRANSFORMATION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Radiographie et historique du système de coopération internationale

Maria Chalaux, Directrice du département de Développement Global

Le système global de coopération internationale – au sens large qui inclut le développement, l’action humanitaire et la consolidation de la paix – se caractérise depuis sa création par un monopole complet dans sa direction.

Le pouvoir et les ressources étaient et continuent d’être dominés par les grands bailleurs de fonds publics et certaines organisations internationales, toutes appartenant au monde occidental. L’histoire sur laquelle reposait cette domination semble désormais grotesque : « Les pays pauvres sont appauvris à cause d’une gouvernance épouvantable, de la corruption institutionnelle et des régimes autoritaires qui ont prévalu. Et soyons clairs : en plus, les gens de ces pays sont paresseux ou ignorants… De l’autre côté de la médaille apparaissent les pays riches, qui sont riches parce qu’en plus d’être brillants, il s’avère qu’ils ont su ajouter beaucoup d’efforts et de travail acharné. Et comme ils ont aussi un très bon cœur, leur devoir moral et éthique, en tant que pays riches, ne saurait être autre que d’être généreux et d’aider ceux qui sont pauvres ». Aujourd’hui, pour beaucoup d’entre nous, ce récit est complètement inadapté à la réalité, voire effrayant, plein de mensonges et complètement injuste. Mais la vérité est que la grande majorité d’entre nous qui nous consacrons depuis longtemps à la coopération internationale devons reconnaître que, plus ou moins consciemment, surtout à nos débuts, il nous arrivait de nous rapprocher, quelque part, de ce type de postulats et croyances.

Profitons-en pour analyser un peu le récit : en plus d’être imprégnée d’idées racistes, elle rend complètement invisible le lien entre la richesse des pays riches et la pauvreté des pays dits pauvres. Autrement dit, le concept d’inégalité n’entre en aucun moment dans l’équation. Ce faisant, on se rend compte que la pauvreté n’est pas une fatalité : elle a des causes très claires ancrées dans ces relations inégales tant dans le spectre économique que dans ses multiples facettes sociales (comme l’inégalité entre les sexes, par exemple).

Qu’est-ce que la décolonisation de la coopération internationale et pourquoi est-elle nécessaire?

Le sentiment de nombreux acteurs de l’écosystème de la coopération quant à la nécessité de repenser les choses et de renverser le système a donné lieu à l’émergence de mouvements et d’espaces de réflexion, à l’origine davantage portés par le monde de l’action humanitaire. Ainsi, le Grand Bargain [1] est né de la prise de conscience en 2015 que le déficit de financement humanitaire continue de se creuser. Pour résoudre ce problème, et à partir d’une vision plus pragmatique, il serait donc nécessaire de travailler beaucoup plus sur des approches de localisation lors des réponses humanitaires. En parallèle il faudrait encourager les bailleurs à mettre en œuvre des mécanismes qui éliminent les barrières et facilitent l’accès direct à l’information et au financement par les organisations du Sud. À leur tour, plusieurs organisations nationales et internationales se sont engagées, grâce à la signature de la « charter4change », à mettre en œuvre des changements concrets dans le fonctionnement du système humanitaire pour laisser la place à des réponses menées localement. Lors du Sommet humanitaire mondial de 2016, le terme « Shift the Power » est devenu populaire en lançant une réflexion approfondie sur la nécessité de rééquilibrer le pouvoir et la responsabilité dans le domaine de l’aide humanitaire. Depuis lors, le mouvement n’a cessé de se développer, attirant l’attention du monde entier et franchissant les frontières humanitaires grâce à l’implication des agences de développement, des organisations de la société civile, des institutions académiques et des gouvernements des pays donateurs et récipiendaires impliqués dans la promotion de son agenda.

Le débat sur la décolonisation des ONG s’appuie sur ces différentes réflexions et avec l’émergence de « Black Lives matters », avec son apogée pendant l’été 2022, il termine de s’installer. La décolonisation remet en question et confronte ce monopole du système de coopération et les faux discours qui l’accompagnent depuis ses débuts. Elle repose sur la prise de conscience de nombreux acteurs du monde de l’aide et la solidarité internationale -auxquels s’ajoutent également la pression de divers mouvements sociaux- que le système actuel de coopération internationale fait partie d’une construction coloniale qui fonctionne à partir d’une vision occidentale des choses, perpétuant ainsi le déséquilibre des pouvoirs entre le Nord et le Sud Global. Il existe un consensus important sur la nécessité d’évoluer vers un changement dans les relations de pouvoir et la répartition des ressources, en déconstruisant les idéologies et les approches qui ont des connotations racistes et qui soutiennent la supériorité et les privilèges du monde occidental. D’une manière pratique, la décolonisation implique aussi que depuis le Nord nous devons apprendre à déléguer la prise de décision et à la transférer au Sud, aux acteurs et aux populations que nous entendons accompagner. Qui mieux qu’eux pour définir ce qui est nécessaire pour que leur leurs populations puissent vivre mieux ?

L’idée de décolonisation est étroitement liée à d’autres mouvements qui partagent une vision commune de transformer les structures et pratiques existantes dans le domaine du développement international pour les rendre plus équitables, inclusives et axées sur les besoins et les aspirations des communautés locales. Ainsi, l’approche féministe s’inscrit dans la décolonisation en mettant l’accent sur l’importance de promouvoir l’égalité des sexes dans tous les domaines du développement, reconnaissant le rôle fondamental que jouent les femmes et les filles dans la construction de communautés fortes et prospères. De même, le développement durable et résilient reconnaît l’interconnexion entre le développement social, économique et environnemental et préconise des approches globales qui favorisent la durabilité et la résilience des communautés face aux défis et aux crises.

Mais par où commencer la tâche de décolonisation? Qui est en train de l’impulser?

Il n’est pas facile pour les organisations et institutions internationales d’accepter que leur propre travail soit imprégné de racisme structurel. Il s’agit d’un sujet souvent tabou qui, jusqu’à très récemment, n’avait été ni reconnu ni abordé. Comme cité dans l’article Décoloniser l’aide et la consolidation de la paix, « si les décideurs politiques, les donateurs, l’académie et les activistes ne commencent pas à s’attaquer au racisme structurel et à ce que signifie décoloniser l’aide, le système ne pourra peut-être jamais être transformé de manière à transférer véritablement le pouvoir et les ressources aux acteurs locaux.

La décolonisation est un terme large, avec ses différentes perspectives. J’ai récemment assisté à un webinaire organisé par l’une des organisations européennes pionnières en matière de décolonisation, l’ONG belge 11.11.11. Leur conceptualisation de l’approche les a amenés à identifier les champs d’action suivants, qui sont tous nécessaires et complémentaires pour avancer dans l’approche de la décolonisation:

- Sensibilisation et génération de conscience d’une part et parvenir à un positionnement et argumentation fondée.

- Élargir les alliances et l’écosystème, y compris, par exemple, les organisations de la diaspora et les mouvements antiracistes.

- Partenariats égalitaires.

- Décoloniser les ressources humaines.

- Importance du langage et des images.

L’exposition était excellente et très inspirante. J’en profite également pour féliciter l’organisation qui est derrière de ce premier événement et des plusieurs qui suivront au cours de l’année : la plateforme internationale « The Sherwood Way ». C’est l’un des réseaux, qui est à nos jours l’un des plus actifs au niveau de la décolonisation. Il agit comme un connecteur et un canal d’apprentissage entre les différentes organisations de solidarité internationale qui se sentent proches et interpellées par le sujet de la décolonisation. D’autres organisations et mouvements internationaux se joignent à cette tâche, comme par exemple « The Development HUb» ou « The pledge for change”. Cette dernière a établi une déclaration avec une suite d’engagements visant à réimaginer le rôle des organisations non gouvernementales internationales dans le système global d’aide humanitaire et de développement. En signant « The pledge for change », l’objectif est de transférer le pouvoir plus directement aux organisations locales du Sud, tout en construisant un écosystème d’aide plus fort basé sur les principes de solidarité, d’humilité, d’autodétermination et d’égalité.

Partenariats égalitaires et localisation: L’expérience de la Fondation Nous Cims

Je me permets de me concentrer sur le point 3 mentionné ci-dessus, les partenariats égalitaires, comme l’une des perspectives clés de tout processus de décolonisation. Pour les organisations qui œuvrons pour le plein développement des communautés et des territoires que nous accompagnons dans les pays du Sud, ce point est de la plus haute importance et nous invite à repenser nos modèles de travail. Nous devons admettre que pendant longtemps nos approches dans ces pays ont été très marquées par des relations inégales. Même dans les cas où les organisations internationales s’étaient déjà engagées à canaliser leurs actions par l’intermédiaire d’entités nationales/locales, le type de partenariat établis étaient loin d’être égalitaires. Dans ces alliances, l’organisation locale appelée entité de mise en place n’était guère plus qu’un instrument pour atteindre les populations. Le rapport de force a toujours eu tendance à se déplacer fortement en faveur de l’organisation du Nord, qui, non pas par hasard, était celle qui détenait – ou canalisait – l’argent.

Arrivés à ce stade, avec tout notre humilité et ambition de continuer à apprendre d’autres processus similaires, je voudrais partager comment, depuis l’organisation pour laquelle je travaille, la Fondation Nous Cims (FNC), nous abordons cette troisième perspective de décolonisation relative aux partenariats. Fidèles aux postulats de redistribution du pouvoir et de transfert de la prise de décision vers les pays du Sud, nous sommes plongés dans une nouvelle façon de travailler. Il est nécessaire et juste de préciser que le FNC a un rôle un peu particulier en tant qu’organisme de développement. Nous agissons en tant que PTF (« Partenaire Technique et Financier ») en apportant aux entités et partenaires surplace un soutien technique, thématique et financier, avec la flexibilité de travailler exclusivement avec des fonds propres, et ne pas dépendre de grands bailleurs de fonds publics. Nous avons trop souvent vu comment les bases des appels à projets de coopération de la majorité des bailleurs répondaient à une logique plus « d’imposition », choisissant dans un bureau en Occident quels thèmes et stratégies d’action étaient celles qui étaient pertinentes. Face à cela, à la FNC nous avons proposé de travailler différemment. À la suite d’une intéressante réflexion, nous avons déployé une nouvelle stratégie qui, prenant la localisation et le leadership local comme piliers fondamentaux, promeut l’approche territoriale comme canal pour les changements systémiques que nous proposons. Dans nos pays cibles, le Sénégal et la Colombie, nous avons, en concertation avec les partenaires locaux et sur base des besoins identifiés, choisi des zones très spécifiques sur lesquelles nous concentrerons désormais tous nos efforts, pour une période non plus courte de 10 ans et à travers un processus participatif de co-création multi-acteurs. Nous nous mettons au service des communautés et de leur écosystème social, en recherchant la manière la plus adaptée et pertinente de les accompagner.

Comment fait-on, concrètement? Tout d’abord, nous nous approchons et entourons des acteurs sociaux de la zone, tant ses administrations publiques – sectorielles et territoriales – que les ONG et autres organisations de la société civile. A partir d’une relation que nous cherchons à être la plus horizontale possible, nous tissons un réseau, nous travaillons sur l’appropriation et finalement nous dynamisons la création de groupes thématiques (GT) qui seront le noyau dur et décisionnel de tout ce qu’on puisse accompagner dans la zone. Ces GT – au nombre de 3 par zone d’intervention et par rapport aux 3 thématiques de spécialisation de la fondation : nutrition, éducation et employabilité des jeunes – sont ceux qui définiront, en début de processus, quelles transformations sociales peuvent être réalisées en 10 ans de manière réaliste, tout en identifiant également les voies de changement les plus plausibles. Nous ne voulons pas dicter ce qui doit être fait mais nous préférons plutôt nous approcher et nous entourer de ceux qui connaissent les problèmes de la région. Ces pistes de changement identifiées, pour chacun des 3 programmes sectoriels, seront essentielles pour canaliser les ressources pour la mise en œuvre de projets spécifiques. En effet, le FNC, au moment de lancer ses appels à projets, le fera en se basant sur toutes les orientations techniques/programmatiques que les GT auront établis dans leurs Théories du Changement et leurs routes nécessaires tracées. Ces stratégies décennales élaborées par ces groupes multi-acteurs bénéficieront du soutien économique de la fondation à travers deux mécanismes : le premier, que nous venons d’évoquer et qui est plus traditionnel : la conception et la mise en œuvre de projets spécifiques. Mais il y en aura un deuxième, plus innovant, qui, également basée sur la théorie du changement esquissée, se matérialisera par des initiatives et des actions collectives que chaque GT identifiera, année après année, comme nécessaires pour en arriver aux changements souhaités. Ces actions collectives pouvant comporter par exemple, des actions de plaidoyer ou toute autre action en faveur des axes transversaux comme la perspective de genre et la préservation de l’environnement face au changement climatique.

Nous sommes tout au début de cette nouvelle façon de travailler : pas plus de deux ans pour le Sénégal, et en Colombie, nous commençons tout juste cette année. Le chemin est plein de défis et d’incertitudes mais nous avançons avec enthousiasme, convaincus d’avoir pris la bonne direction. Nous voyons dans ce processus une matérialisation importante de l’approche de décolonisation : non seulement nous avançons dans la logique de localisation en travaillant et en misant sur le leadership des acteurs locaux, mais nous faisons également un pas de plus, que nous croyons essentiel. Nous transférons et équilibrons le pouvoir et la prise de décision entre le Nord et le Sud Global en établissant des alliances plus horizontales et équitables. Bien que les ressources proviennent de la fondation, dans un pays du Nord, nos partenaires dans ces pays du Sud ont l’autonomie de décider où il est préférable de les placer.

Ce changement de paradigme et le nouveau modèle de travail qui y est associé nous a déjà appris une leçon… il ne faut pas être pressés ; ce serait notre pire ennemi, comme nous le rappelle Sascha Hasselmayer dans son livre «The Slow Lane ». Comme il le souligne, pour parvenir à un réel changement, nous devons changer notre tendance à nous laisser emporter par ce qu’il appelle des « quick fixes » (ou des solutions et des décisions hâtives). Dans son livre, il raconte comment, après deux décennies de recherche sur divers processus dans différents domaines et secteurs, il est parvenu à une conclusion : seuls les processus qui partent d’une action réflexive, qui prennent le temps nécessaire pour écouter les différentes parties, qui sont inclusifs et qui sont capables de générer de l’appropriation et un large consensus, seuls ceux-là parviennent à des solutions qui durent dans le temps.

Peut-on décoloniser le système de coopération sans modifier le système de financement?

Il est juste de dire que ce nouveau modèle de travail que nous venons d’exposer n’est malheureusement pas à la portée de la grande majorité des organisations de solidarité internationale, qui ont agi et continuent d’agir comme intermédiaires d’un donateur public, étant par conséquent limité et très influencé par les politiques de ce dernier. Entre autres, comment peut-on envisager une stratégie sur 10 ans si l’on n’a pas la sécurité financière pour pouvoir la faire ? La grande majorité des ONG dépendent de financements publics d’assez courte durée avec lesquels il est très difficile d’envisager des stratégies visant des changements à long terme. De plus, les mécanismes de soumission de projets de ces donateurs sont très bureaucratisés, ce qui représente des obstacles insurmontables pour les petites organisations plus locales des pays du Sud. Ce n’est pas un hasard si le « European Network on Debt and Developpment » estime que plus de 90 % de l’aide britannique va directement à des entités britanniques (ou internationales), et seulement le 3 % est directement acheminé vers des organisations du Sud.

Il est donc clair que pour réaliser et faire progresser la décolonisation de la coopération internationale, il suffit non seulement que les organisations en aient la volonté, mais il est également impératif que le système global de financement de l’aide soit repensé en profondeur. Comme nous disait il y a quelques semaines la représentante d’une des organisations locales latino-américaines invitée au webinaire Féminismes, localisation et décolonisation, « les bailleurs doivent apprendre à écouter les organisations locales ».

Pour clôturer la réflexion, je le ferai avec les mots de l’expert angolais en développement international, Sergio Calendungo, et également membre de la plateforme « The Sherwood Way », avec qui nous avons dernièrement eu le privilège de partager une séance : « la coopération internationale doit adopter une logique de développement qui dépasse la logique paternaliste et impérialiste avec laquelle l’Occident a toujours traité les peuples du Sud ».

L’écosystème de la solidarité internationale doit s’efforcer de ne plus perpétuer des inégalités racialisées dans ses institutions et d’établir de nouvelles façons de conceptualiser et de tisser de relations avec les acteurs et les populations du Sud. Si nous continuons à fonctionner au sein de systèmes qui perpétuent la hiérarchie, les inégalités et la répartition inégale du pouvoir, la coopération au développement ne pourra jamais être antiraciste. Ce n’est que par l’humilité et la détermination que nous parviendrons à la transformation que le système nécessite autant. Et surtout, si nous unissons les efforts et les voix, tant du Sud que du Nord, pour contester ensemble et en égalité ce système global et injuste de coopération et solidarité internationale.

- [1] El Gran Pacto (Grand Bargain) explicado: Documento Informativo del ICVA, marzo 2017

- Descolonización de la ayuda y consolidación de la paz, Informe de Peace Direct, 2021.

- Can development Aid ever be Anti-Racist? Artículo de Neha Kagal, 2021.

- Transformation in the aid and development sector ? Decolonising Aid, Informe de Centre for Humanitarian Leadership, 2022.

- Descolonizar la cooperación, ¿cómo y hastadónde? Artículo de EL País, Gabriel Pons Cortès

- The slow lane, libro de Sascha Haselmayer, 2023

- The Sheerwood Way: https://www.thesherwoodway.com/

- The Development Hub: https://devhubuk.org/

- Pledge For change 2030 : https://pledgeforchange2030.org/

- Charter for Change : https://charter4change.org/

Journée de l’Employabilité Saint Louis, Sénégal

Hier à Saint Louis plus de 200 jeunes venant de tout le département ont assisté à la Journée de l’Employabilité, présidée par Madame l’adjointe du Préfet et avec la participation d’au moins 15 instances publiques et OSCs. La Journée avait pour objectif de rapprocher et connecter à l’écosystème de l’emploi la population jeune du département, très affectés par le chômage.

Les enjeux dans le domaine, mais également les différentes opportunités ont été partagées, dans une journée bien complète. Elle a débuté avec le témoignage des jeunes qui ont partagé les difficultés auxquelles ils et elles font face, suivi des réflexions d’un panel d’experts.

La journée se complétait avec une exposition de stands de la plupart des structures de l’état et d’Organizations sociales qui travaillent dans l’employabilité à Saint Louis. Les jeunes ont pu ainsi accéder à une information holistique en relation à l’offre en formations professionnelles et en soft skills existantes, en rapport aux métiers porteurs, aux opportunités pour s’investir dans l’entrepreneuriat et aux programmes et appuis existants pour l’insertion.

Cette Journée aura été la première grande réussite du Groupe Thématique (GT) d’ Employabilité dans le Département de Saint Louis, un groupe multiacteur composé d’institutions publiques et OSC travaillant dans le domaine de l’emploi des jeunes et qui a été créé en mars cette année.

Nous Cims accompagne la dynamisation de ce groupe multiacteur qui prétend impulser et créer des synergies entre les différents acteurs de la zone qui travaillent dans ce domaine. Justement la semaine dernière, le groupe a dessiné sa stratégie de changement qui prends en compte les différentes politiques et plans de l’état dans la matière et qui aidera à la consécution d’objectifs partagés et coordonnés dans les 10 années à venir. Félicitations au Groupe Thématique de la part de toute l’équipe Nous Cims, on est ensemble !

Ateliers pour finaliser la stratégie des zones modèles au Sénégal

En 2021 Nous Cims a révisé sa stratégie de Développement Globale pour les 5 prochaines années et a décidé de focaliser son action dans deux pays, le Sénégal et la Colombie, et sur 3 axes sectoriels, Nutrition (enfants), Education (enfants), Employabilité (jeunes). Il a été également décidé, pour le Sénégal et la Colombie, de travailler dans une optique de concentration géographique. Ceci se concrétisera avec l’établissement de «Zones Modèles », zones qui seront accompagnées et suivies par Nous Cims pendant 10 ans en espérant pouvoir provoquer des changements pour une amélioration de la situation en termes de nutrition et éducation parmi la population infantile, en ce qui concerne l’employabilité des jeunes ainsi que des améliorations sur d’autres éléments transversaux comme l’équité de genre et le renforcement du tissu social.

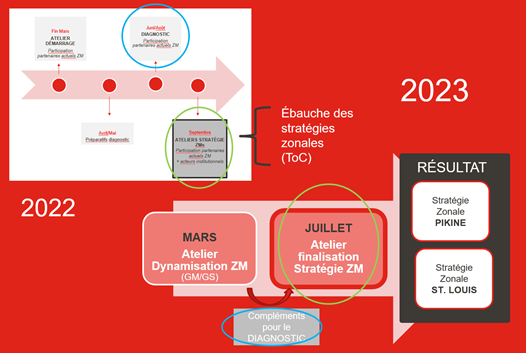

Nous Cims a défini un processus pour la conceptualisation et mise en place de cette nouvelle approche de travail dans les ZM. Ce processus aura duré 2 ans, l’objectif étant de poser des bases solides pour démarrer à partir de 2024 avec l’approche bien consolidée et appropriée par les différents acteurs impliqués.

Le schéma suivant identifie les moments de ce processus sur 2022 et 2023:

- Atelier de démarrage pour les 2 ZM ( fin mars 22)

- Pré- Diagnostic des ZM (juin/ Juillet 22)

- Ateliers préliminaires de définition du programme géographique pour les deux ZM (septembre 22)

- Ateliers de dynamisation des ZM (établissement des Groupes Moteurs et Groupes thématiques) (Mars 23)

- Ateliers de finalisation des stratégies zonales des 2 ZM (objet de ces TDRs)

L’atelier de démarrage a eu lieu le 29 et 30 Mars à Thiès en rassemblant les partenaires (ONG) actuels de Nous Cims dans les deux zones au nombre de 6 ensembles avec un partenaire hors ZM en employabilité. Cet atelier a servi à Présenter aux partenaires actuels de FNC aux départements de St Louis et Pikine la nouvelle stratégie des Zones Modèles ; À élaborer un mapping d’acteurs/analyse de pouvoir par ZM ; et à élaborer une première ébauche sur les dynamiques de changement de chaque ZM qui orientera les explorations à faire dans le diagnostic.

Le Pré- diagnostic nous a permis, pour chacune des zones établir un diagnostic sommaire de la zone et de la situation en termes des 3 programmes (nutrition, éducation, employabilité). Un rapport de diagnostic a été élaboré à la fin de l’exercice. Il contient un résumé des principales informations et état des lieux ainsi que les conclusions des analyses des données récoltées (primaires et secondaires). Cet exercice, même si superficiel nous a permis, en septembre 22, de pouvoir avances sur les premières réflexions de la TOC par programme.

L’atelier préliminaire de définition stratégique des ZM nous servi pour présenter le pré-diagnostic. A partir d’ici une première ébauche de la ToC pour chacune des trois thématiques a été ébauchée.

L’atelier de dynamisation des ZM nous permis de mettre en place les organes de pilotage du travail que NC compte faciliter dans chacune des ZM. C’est ainsi que dans chaque ZM un group moteur (GM) qui chapote + 3 groupes thématiques qui en découlent ont été formalisés (TDR, composition et élection des coordonnateurs). L’atelier nous a permis également travailler 2 aspects de plus:

- Identification de 2 axes transversaux par ZM qui feront objet d’un agenda de travail du GM ainsi que de sa transversalisation dans les stratégies programmatiques.

- Chaque GT a identifié les aspects de diagnostic a renforcé.

Approfondissement du diagnostic : chaque GT mettra en place un plan d’action pour les activités nécessaires à faire pour compléter le diagnostic

Ateliers de finalisation des stratégies zonales des 2 ZM (objet de ces TDRs, voir point suivant)

Et finalement nous sommes dans le point culminant de la phase de conceptualisation : ateliers de finalisation de la stratégie des ZM. L’objectif général de cet atelier (realisé à Pikine et à Saint Louis du 2 au 7 octobre 2023) est de finaliser le travail entamé en septembre 2022 en termes de définition stratégique pour chacune des deux zones pour les 10 ans que NC compte être présent.

Les objectifs spécifiques:

- Présenter les conclusions du diagnostic approfondi

- Etablir si la dimension d’une ZM telle qu’elles sont définies au jour d’aujourd’hui est réaliste / nous convient vs les changements à 10 ans

- Définir, en prenant comptes des premières ébauches des ateliers de septembre, la stratégie sur 10 ans pour chaque ZM qui devra inclure

- Changements désirés et stratégies sur les aspects transversaux (définis dans les ateliers de dynamisation). Inclure indicateurs 10 ans et des “benchmarks/jalons ” intermédiaires à 3 ans

- Stratégies programmatiques à partir de la Théorie du Changement et qui prendront compte des aspects transversaux. Les cibles (valeurs concrets recherchés au bout de 10 ans) des indicateurs

Nous apprécions la participation de nos entités locales pour leurs efforts, leur engagement et leur collaboration. Un grand travail nous attend ensemble.

L’appropriation gage de succes de la perennisation des projets

L’APPROPRIATION GAGE DE SUCCES DE LA PERENNISATION DES PROJETS

Pape Makhtar, Représentant Pays, Sénégal, Domaine du développement mondial

L’appropriation des projets de développement est le premier pas vers leur pérennisation. En impliquant les communautés locales et les parties prenantes dans tout le processus du projet, on s’assure que les initiatives sont mieux adaptées aux besoins locaux et peuvent être gérées efficacement à long terme.

Cependant, pour assurer la pérennisation des projets de développement, il est également important de prendre en compte les contextes dans toutes ses composantes: politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Cela signifie que les projets doivent être conçus pour répondre aux besoins identifiés par les communautés locales, économiquement viables et respectueux de l’environnement.

En somme, l’appropriation est une première étape cruciale vers la pérennisation des projets de développement, mais cela doit être accompagné d’une planification et d’une mise en œuvre réfléchies pour s’assurer que les initiatives répondent aux besoins locaux, sont économiquement viables et respectueuses de l’environnement, et peuvent être gérées efficacement à long terme.

Pourtant, l’émergence du concept d’appropriation est assez récente ; elle est intimement liée à la progression de la réflexion sur le phénomène du “développement”. Le mot développement est à la fois généreux et ambigu. L’émergence du concept de développement n’arrive que dans les années 1940-1950 au moment où on se rend compte qu’au niveau des sociétés riches il y a encore des écarts entre les régions et qu’au niveau du monde se manifestent des mouvements sociaux pour la décolonisation. Les interrogations sur la notion de développement font une place plus grande au rôle des humains individuellement et collectivement par rapport à la création du monde et à la croissance de la richesse. Selon François Partant: «Le développement ne peut être que la réalisation progressive d’un double potentiel : d’une part, le potentiel que représente toute collectivité humaine et tous les individus qui la composent, d’autre part, celui que constitue le milieu physique dans lequel se trouve cette collectivité, un milieu qu’elle utilise pour assurer son existence et préparer celle des générations à venir. De même qu’un enfant se développe en devenant un adulte et non en enfilant un costume d’adulte, une société se développe à partir de ce qu’elle est elle-même, en mettant à profit les ressources qui l’entourent et qui varient beaucoup d’un point à un autre de la planète».

Ainsi, nous comprenons aisément que le socle du développement socioéconomique tant visé par nos interventions, ne se limite non pas à une ambition politique mais plutôt à un engagement des différentes parties prenantes de tous bords. La gestion à la fois inclusive et collégiale garantit l’appropriation de nos interventions à travers une participation active et continue des communautés locales et des parties prenantes dans la mise en œuvre des projets et la réflexion pour leur pérennisation. Cela peut être accompli en renforçant les capacités locales et en assurant un transfert de compétences et de ressources appropriées. L’appropriation passe nécessairement par l’implication des différentes parties prenantes, elle ne se limite guère à un partage des actions prévues ni à une mise en œuvre concertée, elle doit être une action transversale et continue aux différents niveaux du projet ; de l’identification à la capitalisation finale en passant la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation. Cette réflexion nous interpelle aujourd’hui en tant qu’acteurs de développement à repenser nos orientations, redéfinir nos relations avec nos cibles qui ne doivent plus être considérées comme de simples bénéficiaires, mais plutôt comme des acteurs bénéficiaires et garants de la réussite de nos interventions.

On comprend ainsi pourquoi certaines actions de développement arrivent à provoquer des améliorations sensibles à long terme tandis que d’autres ne réussissent à introduire que des changements ponctuels ou que d’autres encore, la majorité, échouent purement et simplement par manque de pertinence et d’appropriation des parties prenantes. Les causes d’échec de l’appropriation sont multiples et variées et se caractérisent par:

- Une certaine précipitation des bailleurs de fonds et des agences d’exécution qui, déguisant leur volonté d’apporter une solution à un besoin urgent, laissent peu d’espoir au succès de l’appropriation; ce qui débilite les initiatives communautaires, ruine la confiance en soi, et empêche les populations à la base d’acquérir les savoir-faire et de comprendre les problèmes. Dans la plupart des cas, les populations-cibles finissent par percevoir le projet comme “une vache laitière” ou une œuvre charitable de distribution de gâteau offert par le bailleur.

- Des études techniques ou socio-économiques de faisabilité inexistantes, incomplètes ou comportant des erreurs. Ces faiblesses ou lacunes au démarrage du projet entraînent très souvent des malfaçons ou des situations qui portent préjudice à la bonne exécution ou la durabilité des ouvrages du projet.

- Des interventions rigides conçues entre quatre murs et inadaptées aux conditions socio-économiques locales, au rythme de progression, à la capacité d’absorption et aux besoins réels des populations. Cette ignorance qu’on a de la cible, la méconnaissance du milieu, le manque d’empathie, de respect et de confiance sont des ingrédients parfaits pour l’échec du projet.

- La mise en place d’agences d’exécution ayant leurs centres de décision à l’extérieur du milieu d’intervention; ce qui retarde le partage de connaissances et d’information et procure un encadrement inefficace.

- L’absence d’un système de gestion et d’un contrôle concerté;

- Quand les actions de développement sont menées par l’Etat l’échec est souvent lié aux mêmes structures administratives et leur manque de communication. Les structures administratives adoptent une approche bureaucratique, de pression descendante qui a tendance à ne pas associer les populations-cibles au diagnostic des situations-problèmes et par conséquent à bloquer et freiner celles-ci dans leurs activités ; une approche coercitive qui encourage les populations à se regrouper dans le seul objectif de bénéficier des avantages et sans penser leur autonomisation.

En contrepartie, les initiatives qui réussissent sont celles qui:

- Après plusieurs séances d’identification, d’observation, d’information et de discussions, sont élaborées avec les communautés et pour les communautés;

- Organisent des sessions de formation et de renforcement de capacités en faveur des responsables des organisations communautaires;

- Ont un système de suivi et de contrôle de projet inclusif (impliquant les différentes parties prenantes) mis en place par l’agence d’exécution ou de gestion du projet;

- Opèrent l’évaluation des résultats avec les communautés;

- Savent instaurer et maintenir des réseaux de communication;

- Ont un suivi institutionnel et des rapports périodiques sur les faits saillants et les activités en cours.

- Ont réussi l’implication des responsables des “structures administratives” qui à leur tour ont su “créer” et maintenir des réseaux de communication avec les groupes-cibles.

En définitive, tous ces aspects facilitent la bonne appropriation du projet par les groupes cibles. En effet, ils

✓ Auront pris conscience de leurs problèmes, de leurs besoins profonds et ont été mis en confiance;

✓ Auront compris au départ le projet avec ses objectifs, ses contraintes et ses enjeux;

✓ Auront participé au projet, stimulés par les leaders endogènes, se sont organisés pour exécuter le calendrier de travail en commun;

✓ Auront pris des décisions à tous les niveaux grâce à une gestion transparente et inclusive du projet.

Ainsi, il est important de comprendre que l’appropriation doit être considérée comme le premier jalon du processus de pérennisation des acquis de tout projet de développement. Par l’implication et l’appropriation d’un projet ou programme par les différentes parties prenantes, on peut s’assurer de la mise en place d’un processus de pérennisation à la fois Politique, institutionnel, communautaire, technique, économique et financière à travers une dynamique organisationnelle inclusive. L’appropriation est donc un état d’esprit et un comportement, autant que d’actions qui impliquent la participation des différentes parties prenantes à tous les niveaux.

Appel à projets d’innovation sociale au Sénégal

La Fondation Nous Cims lance un appel à projet afin de recevoir des propositions de projets d’innovation sociale au Sénégal. Cet appel ne s’adresse qu’à des organisations et des organismes locaux sénégalais sans but lucratif et à de jeunes entrepreneurs sociaux du pays. Les dossiers sélectionnés profiteront de l’accompagnement expert de Nous Cims afin de transformer leurs idées en projets efficaces. Veuillez présenter vos initiatives avant le 7 avril 2020.

Depuis 2013, Nous Cims encourage et finance des projets de transformation sociale en Espagne et dans une douzaine de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, dont le Sénégal. C’est précisément dans ce pays que la fondation a ouvert sa première antenne locale, située à Dakar.

À l’occasion de ce premier appel à projet au Sénégal, Nous Cims cherche des projets qui répondent aux défis actuels de la communauté locale dans les domaines de la capacitation économique des femmes, de la formation professionnelle, de l’employabilité des jeunes et du bien-être émotionnel.

Le conseil d’évaluation examinera attentivement tous les projets présentés. Quant aux critères de sélection, on tiendra compte avant tout de l’innovation, de l’impact réel, de la durabilité et de la réplicabilité des idées présentées.

Après une première évaluation, les organismes, les organisations et les personnes ayant présenté les idées qui s’adaptent le mieux aux objectifs de la fondation Nous Cims seront invités à une réunion d’exploration à Dakar, au mois de mai. Les projets qui passeront l’évaluation finale seront approfondis. À cet effet, vers la fin juin, il faudra présenter une proposition plus approfondie. Il est prévu que le conseil d’administration de la Fondation Nous Cims approuve les projets qui, finalement, seront lancés au mois d’octobre 2020.

La Fondation Nous Cims s’implique dans l’European Mentoring Summit 2020 de Barcelone

Barcelone deviendra la capitale européenne du mentorat social, elle accueillera l’European Mentoring Summit 2020, un événement qui rassemble les principaux académiciens, les professionnels et les organismes experts en parrainage social du monde entier. La Coordinadora de Mentoría Social, l’organisme de référence espagnol, en est l’amphitryonne. La Fondation Nous Cims parraine ce sommet et participe également au jury du Philanthropic Track, elle est représentée par le directeur de la Division de l’Employabilité et du programme Zing, M. Miquel Antonijuan.

Il s’agit du troisième congrès bisannuel de mentorat social qui se tient au niveau européen. Cet événement cherche à réunir des projets européens et des personnes du monde entier qui travaillent dans le domaine du parrainage en vue d’établir des connexions et de construire une syntonie entre la recherche académique et les expériences pratiques.

C’est ainsi que le Sommet a été conçu comme un lieu où les participants pourront explorer de nouvelles lignes d’action et de recherche. Avec la devise « Mentorat pour l’inclusion sociale », de l’édition de 2020 aborde les principaux thèmes suivants : l’association entre la recherche académique et la pratique, la diversité socioculturelle, le mentorat dans une perspective genrée ainsi que les méthodologies et l’étique dans le domaine du parrainage. Des experts de renommée mondiale y participeront. En outre, au cours du congrès, on organisera des ateliers académiques et pratiques ainsi que des espaces d’échange de connaissances et d’instruments.

Nous souhaitons mettre en exergue une activité au cours de l’édition 2020 du Sommet : le Philanthropic Track. Il s’agit d’un espace dans lequel dix organismes européens présenteront leurs projets en matière de mentorat social devant des entreprises et des fondations, dont Nous Cims. On octroiera une reconnaissance économique à la meilleure présentation.

L’European Mentoring Summit 2020 traduit bien le bon moment du parrainage qui a progressé de manière exponentielle dans toute l’Europe et est devenu une politique publique en faveur de l’inclusion des personnes vulnérables. C’est en outre une occasion pour que la ville de Barcelone devienne pionnière dans la promotion de cette méthode alignée sur les principes de l’égalité des chances et de la cohésion sociale ainsi que comme référent du mentorat social dans le sud de l’Europe.

Les organisations sociales peuvent désormais inscrire leurs jeunes aux Ateliers de découverte professionnelle du Programme Zing

Le Programme Zing lance une nouvelle édition du Programme de Découverte d’un Objectif et d’une Vocation, qui s’adresse aux jeunes désorienté(e)s ou démotivé(e)s, lié(e)s à des entités sociales, et qui ont décidé de faire le premier pas vers leur avenir de formation et/ou professionnel, et de découvrir leurs potentiels et leurs talents (soft skills). Les ateliers de ce programme, qui sont entièrement gratuits, auront lieu entre les mois de janvier et d’avril 2020. Ils donneront des outils aux jeunes et les motiveront pour les aider à choisir un cursus pour l’année 2020/2021.

Le programme est ouvert aux jeunes venus de toute l’Espagne, principalement les jeunes âgés de 16 à 21 ans, mais il est possible d’y participer jusqu’à l’âge de 30 ans. Les participant(e)s sont invité(e)s à participer au Programme Zing par leurs éducateurs/trices référent(e)s. Les organisations sociales intéressées peuvent faire connaître leur intérêt et envoyer les inscriptions par e-mail à l’adresse vocacio@nouscims.com

Une expédition de jeunes vers leur sommet personnel, de formation et professionnel

Les ateliers « Découvrez votre sommet » sont des ateliers de motivation inspirants, dynamiques et pratiques, avec une méthodologie propre et unique en Espagne, au sein desquels le ou la jeune est acteur/actrice de sa propre vie et de son parcours. Avec son groupe (l’expédition) et accompagné/e de l’animateur/trice des ateliers (le « sherpa »), le ou la participant(e) explore son parcours pour atteindre son sommet de formation et professionnel.

Les ateliers sont divisés en cinq séances de 4 heures (soit un total de 20 heures) et comportent deux parties : une partie sur la connaissance de soi, la redéfinition des croyances et l’autonomisation, et l’autre partie sur l’orientation professionnelle, qui se concrétisera par un plan d’action définissant le chemin à suivre, avec joie et enthousiasme. Lors du « camp de base » et des cinq camps auxquels les participant(e)s prennent part, les « sherpas » fournissent des outils innovants, créatifs et ludiques pour les aider à choisir le parcours le plus adapté, selon une approche personnelle, car le Programme Zing considère que chaque jeune est unique.

D’après Miquel Antonijuan, directeur du Programme Zing, « lorsqu’un jeune est motivé et s’engage dans un parcours de formation, la possibilité de voir ses études aboutir augmente considérablement ». Si l’on considère les résultats des ateliers des éditions précédentes, on constate que 76 % des participant(e)s étudient et 90 % étudient et/ou travaillent.

À propos du Programme Zing